【令和4年度】就労条件総合調査を徹底解説!

こんにちは!さくらもちです🌸

社労士試験で学んだ経験を活かし、試験対策や実務に役立つ統計データを分かりやすくお届けします。今回は「令和4年度就労条件総合調査」1について深掘りし、定年制や雇用状況のポイントを解説します!

この記事でわかること

- 就労条件総合調査の概要

- 定年制の現状

- 定年後の雇用措置(勤務延長・再雇用制度)

- 社労士試験対策に役立つ解説

なぜ令和4年度の調査結果が重要なの?

社労士試験では、最新データではなく数年前の統計調査が出題されることがあります。

例えば、令和5年度試験では、令和3年度の雇用均等基本調査のデータが出題されました。そのため、令和4年度の調査結果は今後の試験対策として非常に重要です。

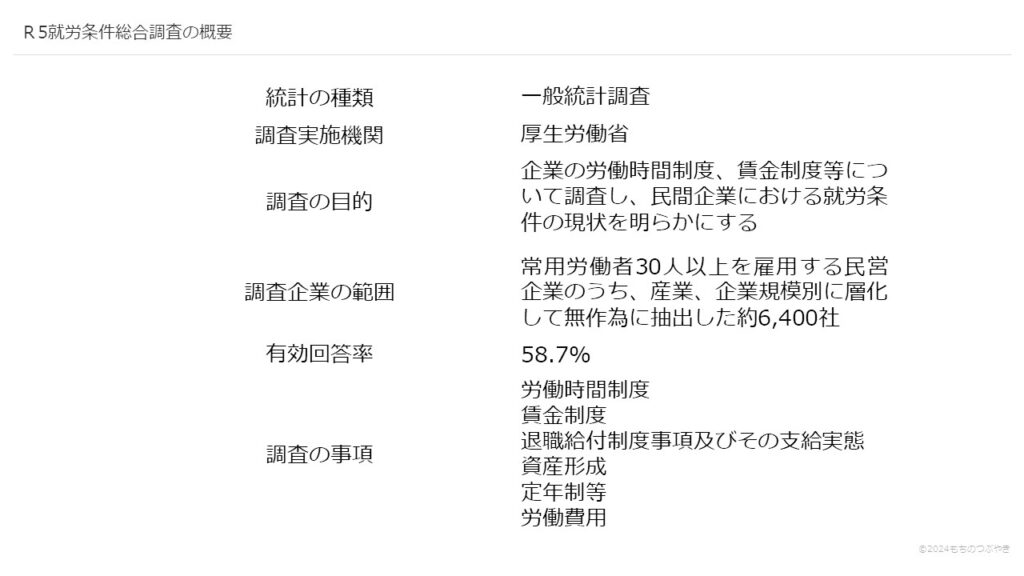

就労条件総合調査の概要

- 調査目的:民間企業の就労条件の実態把握

- 調査実施機関:厚生労働省

- 調査対象:常用労働者30人以上を雇用する民間企業(約6,400社が対象)

- 有効回答率:58.7%

この調査は「一般統計調査」に分類され、社労士試験においても頻出の統計データです。

調査結果と解説

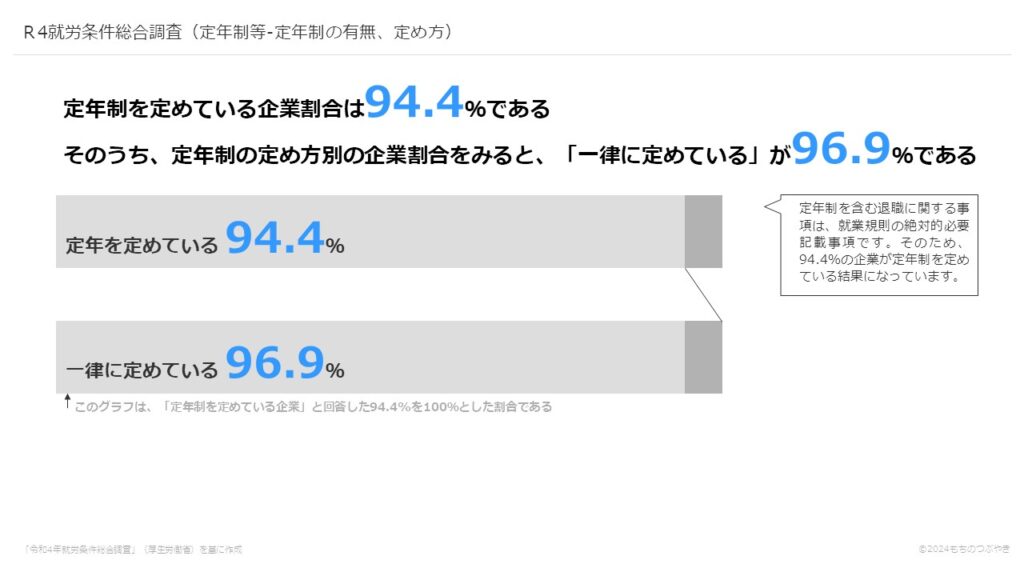

1. 定年制の有無と定め方

- 定年制を設けている企業の割合:94.4%

- そのうち、一律に定年年齢を定めている企業:96.9%

さくらもち

さくらもち定年制は就業規則の「絶対的必要記載事項」とされています。そのため、ほとんどの企業が導入していますね。

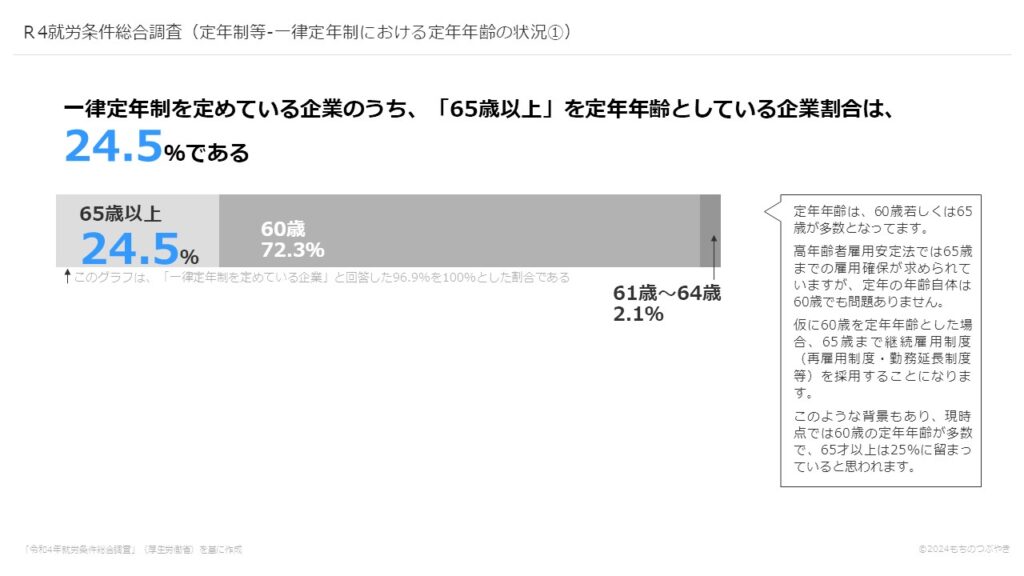

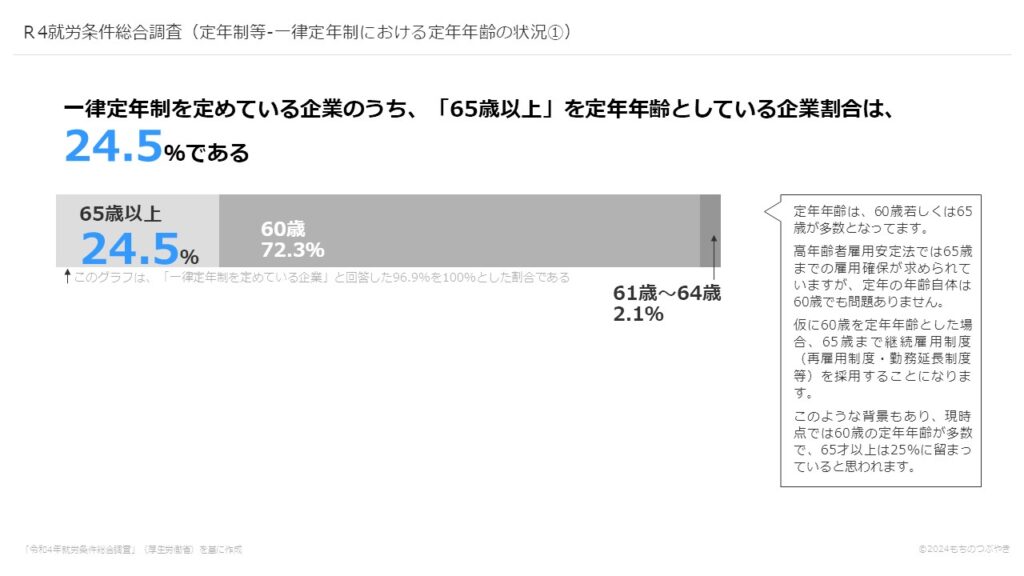

2. 一律定年制における定年年齢の状況

定年年齢の分布

- 65歳以上を定年とする企業:24.5%

- 多くの企業が「60歳」または「65歳」を定年として設定。

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が義務付けられていますが、定年自体は60歳でも問題ありません。そのため、60歳を定年とし、再雇用制度などで65歳まで対応している企業が多いようです。

3. 定年後の措置(勤務延長・再雇用制度)

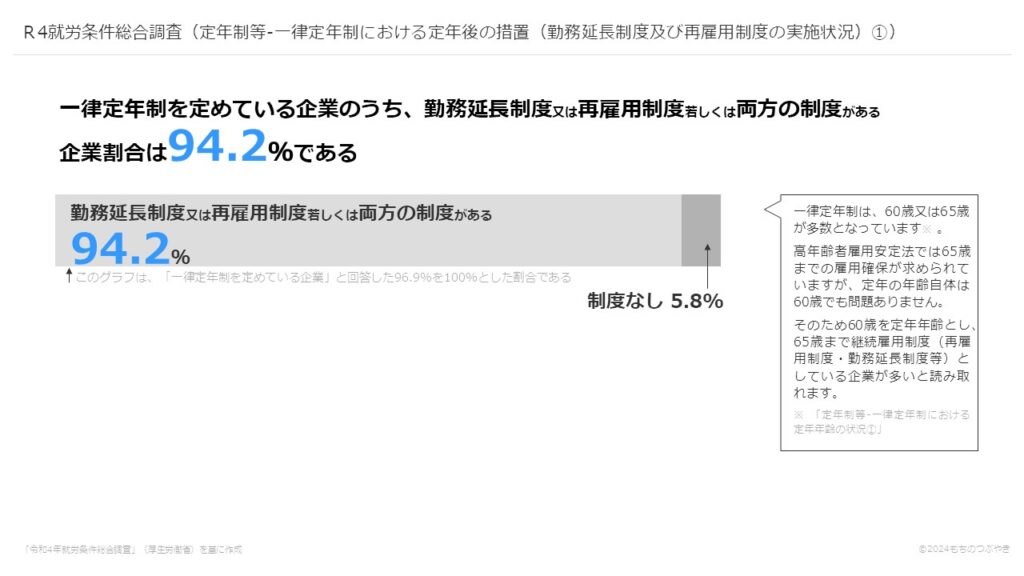

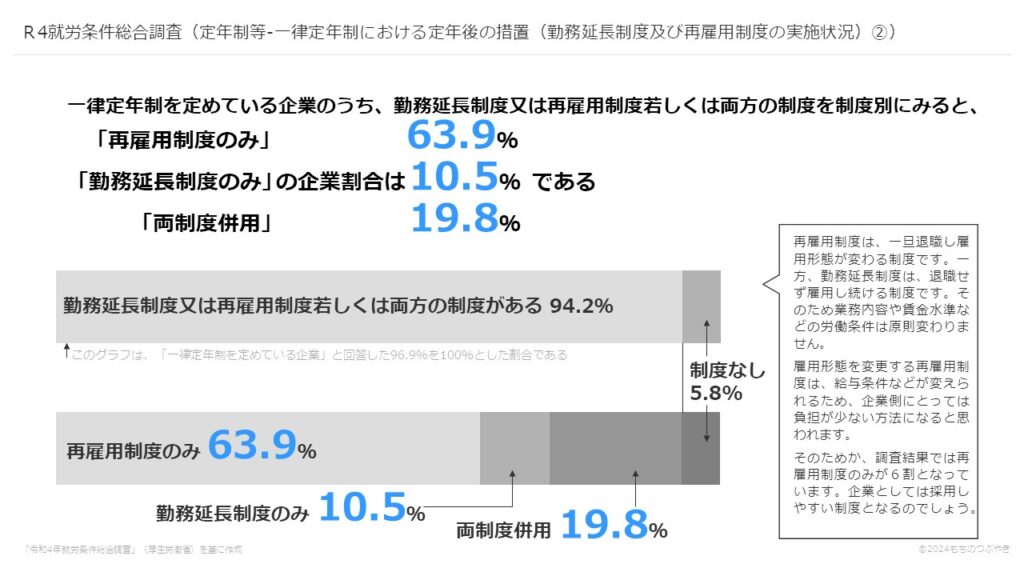

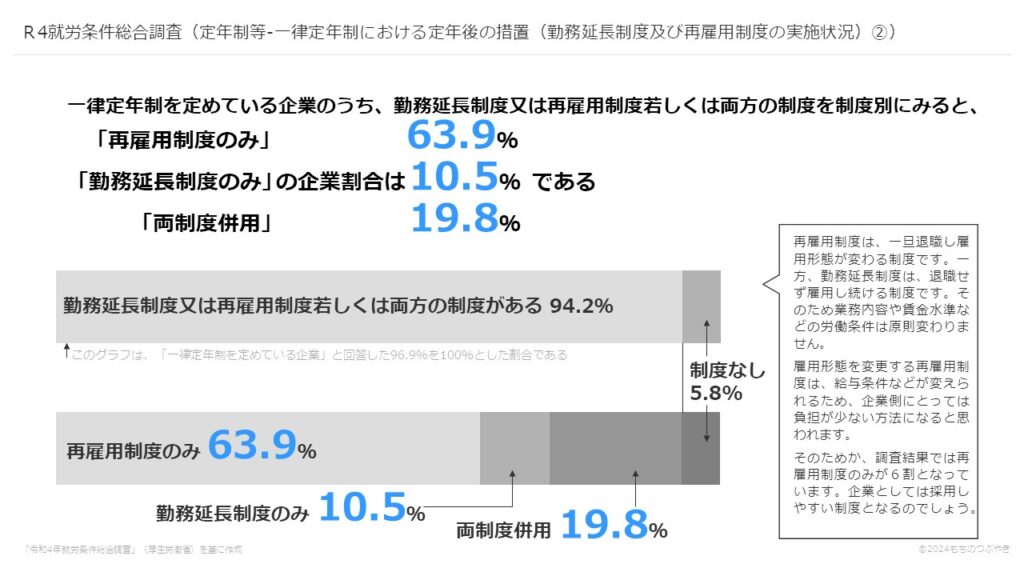

勤務延長・再雇用の導入状況

- 勤務延長制度または再雇用制度を導入している企業:94.2%

・再雇用制度のみ:63.9%

・勤務延長制度のみ:10.5%

・両制度併用:19.8%

再雇用制度は、一度退職して再び雇用契約を結ぶ形態で、労働条件を柔軟に変更できるため、企業側にとってメリットがあります。一方、勤務延長制度は退職せず雇用を継続するため、労働条件は基本的に変わりません。

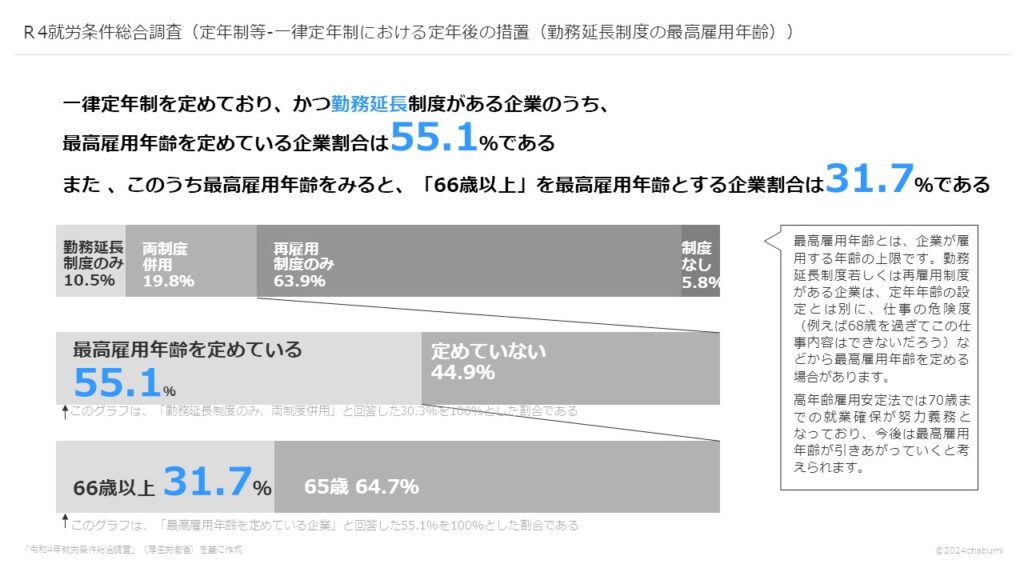

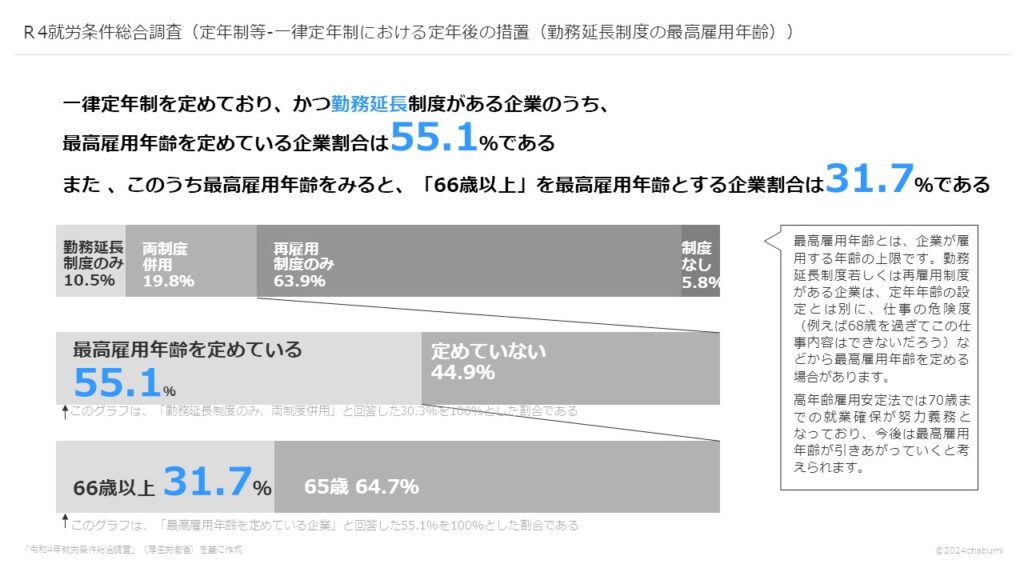

4. 勤務延長制度の最高雇用年齢

- 最高雇用年齢を設定している企業:55.1%

・そのうち、66歳以上を最高雇用年齢とする企業:31.7%

高年齢者雇用安定法では、70歳までの雇用確保が努力義務となっています。今後、最高雇用年齢の引き上げが進む可能性があります。

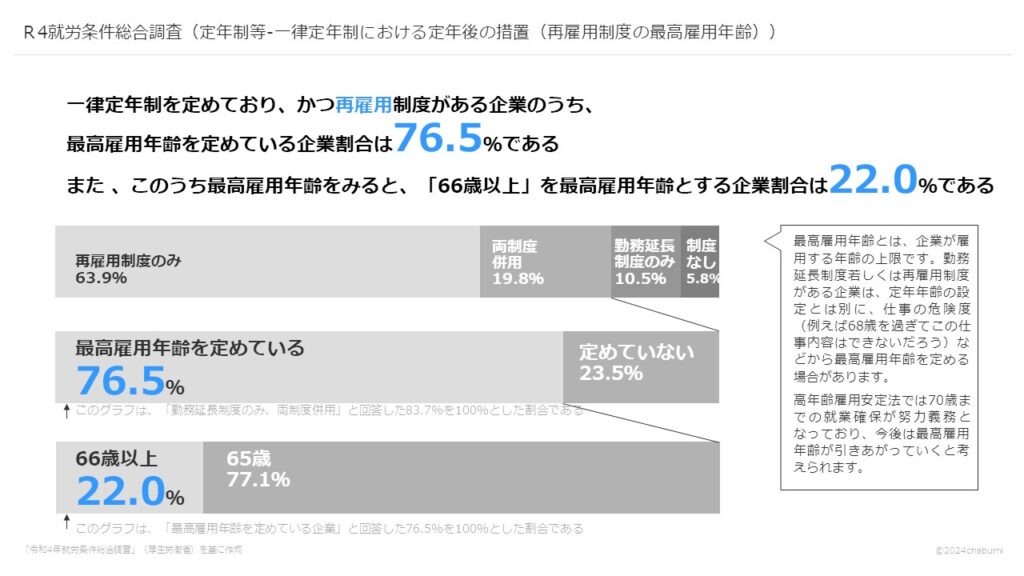

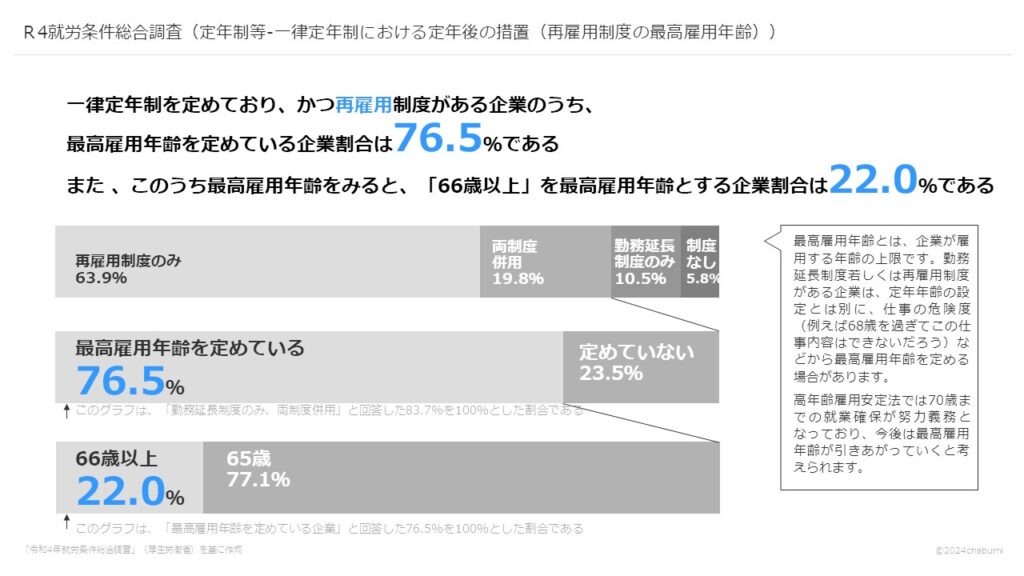

再雇用制度の最高雇用年齢

- 最高雇用年齢を設定している企業:76.5%

・そのうち、66歳以上を最高雇用年齢とする企業:22.0%

再雇用制度の場合、個別契約で労働条件を柔軟に設定できるため、多くの企業が導入しています。最高雇用年齢の上限も業種や企業の方針によって異なります。

まとめ:令和4年度の調査結果を試験と実務に活かそう!

令和4年度の就労条件総合調査は、社労士試験対策として重要なデータです。また、企業の雇用制度を理解するうえでも非常に参考になります。この記事を通じて、統計データがより身近に感じられたら嬉しいです!

次回もお楽しみに!

- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎