令和4年度「就労条件総合調査」の調査事項解説(賃金制度)

こんにちは、さくらもちです!

社労士試験で頻出の統計調査を、分かりやすく解説します。今回は令和4年度の「就労条件総合調査」賃金制度1に関する調査結果を見ていきます。

なぜ令和4年度のデータが重要なのか?

社労士試験では、数年前の統計データが頻繁に出題されます。

例として、令和5年度試験の一般常識では、令和3年度雇用均等基本調査が問われました。

そのため、令和4年度の就労条件総合調査も試験対策として重要です。

この記事では以下の項目について詳しく解説します:

1.基本給の決定要素

2.賃金制度の改定状況

3.賞与制度

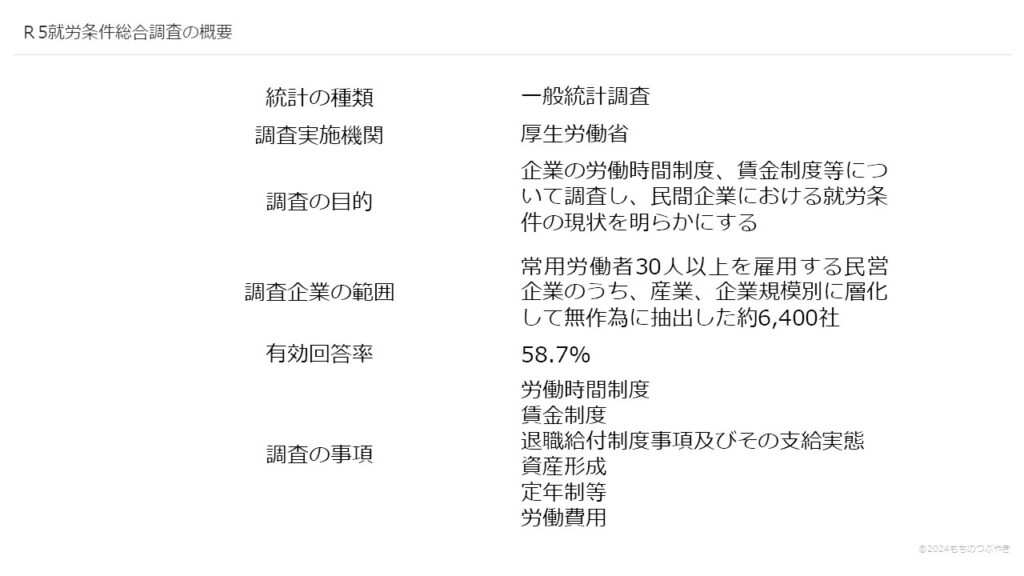

令和5年度「就労条件総合調査」の概要

調査概要

- 目的:民間企業における就労条件の現状を把握

- 調査種別:一般統計調査

- 実施機関:厚生労働省

- 調査対象:常用労働者30人以上の民間企業(約6,400社を無作為抽出)

- 有効回答率:58.7%

調査結果とポイント解説

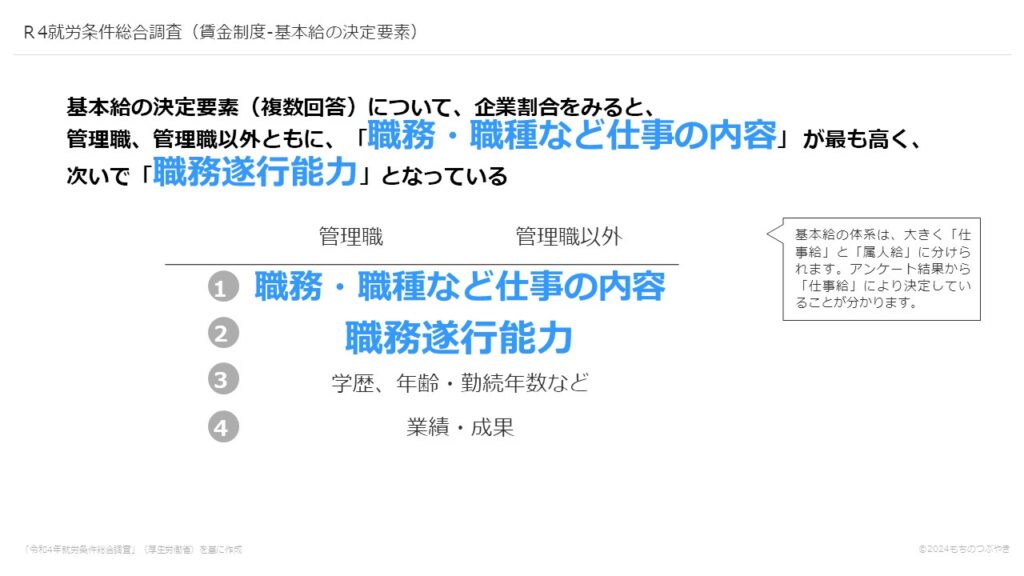

1. 基本給の決定要素

結果

基本給の決定要素において、管理職・非管理職ともに「職務・職種など仕事の内容」が最も多く、次いで「職務遂行能力」が高い割合を占めました。

さくらもち

さくらもち基本給の体系は「仕事給」と「属人給」に大別されます。

調査結果から、仕事給(職務・職種、職務遂行能力)が多く採用されていることがわかります。

もう一度確認!

管理職・非管理職ともに、職務・職種が基本給決定の主要要素です。

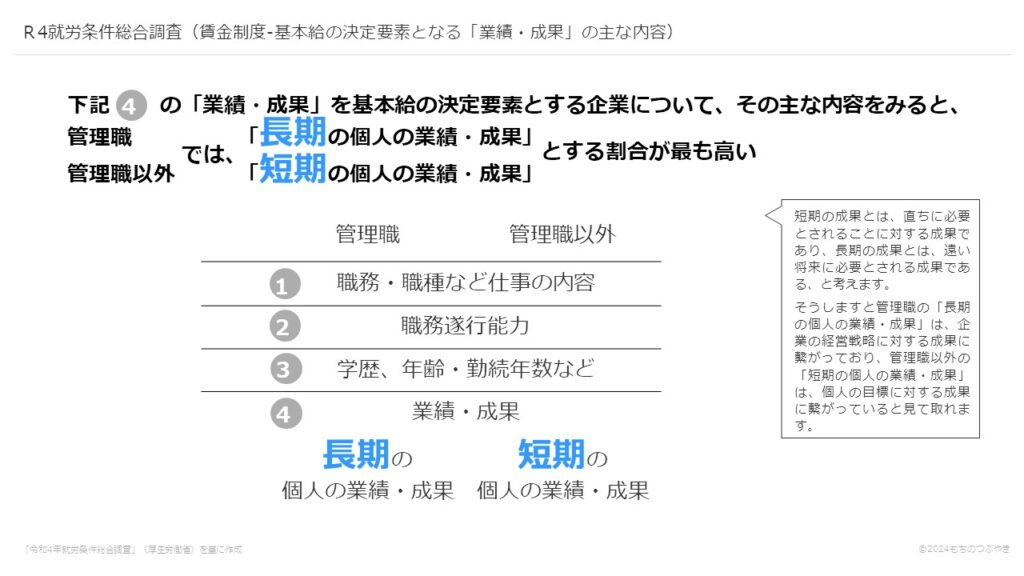

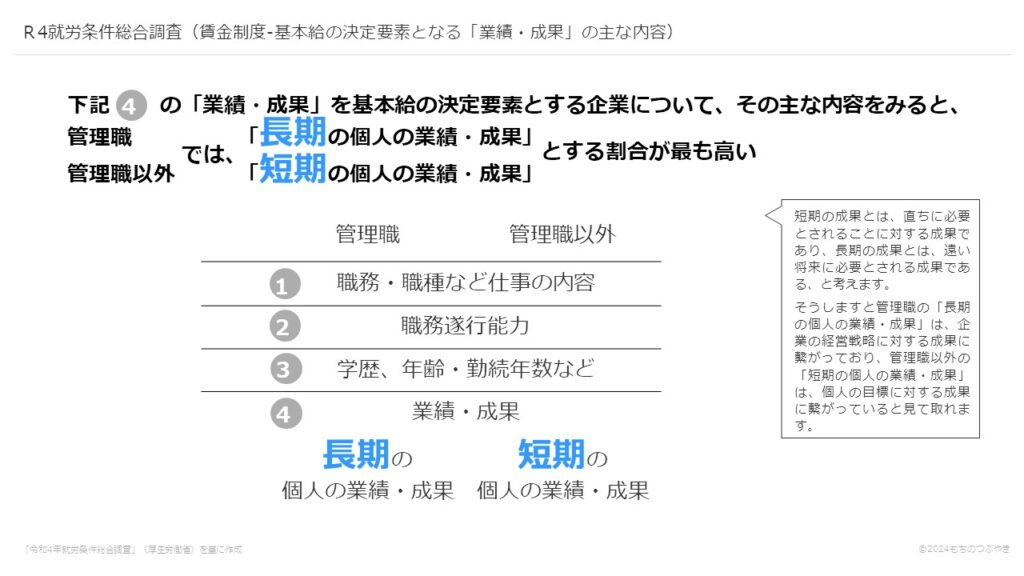

2. 業績・成果が基本給に反映される場合

結果

業績・成果を基本給決定要素とする場合、以下のような傾向があります:

- 管理職:長期の個人業績・成果を重視

- 非管理職:短期の個人業績・成果を重視

短期成果はすぐに求められる業務達成の成果を指し、長期成果は企業の経営戦略に貢献する成果と考えられます。

管理職は企業全体の戦略達成、非管理職は個人の目標達成が重視されているといえます。

もう一度確認!

管理職は長期の個人業績、非管理職は短期の個人業績を重視しています。

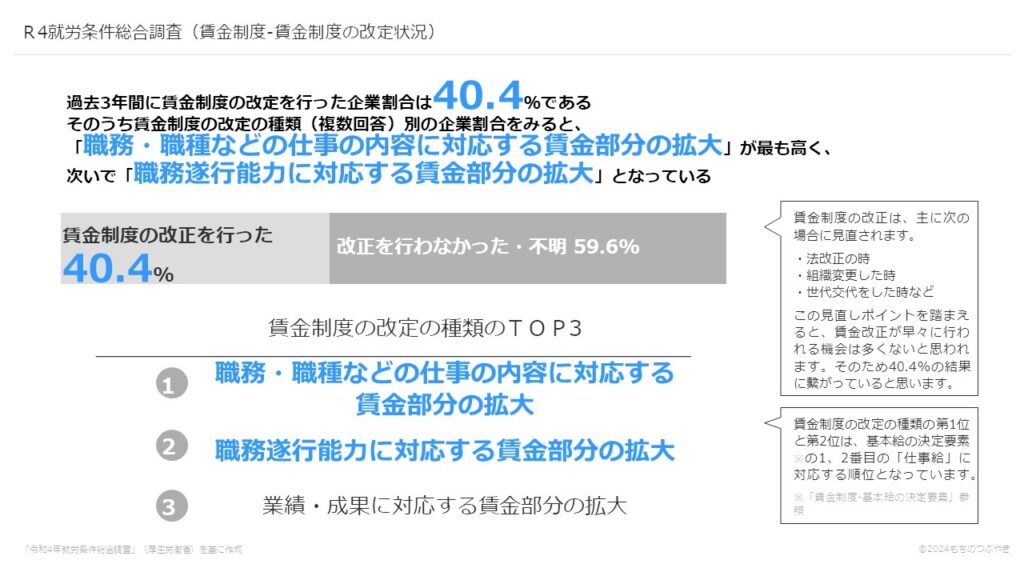

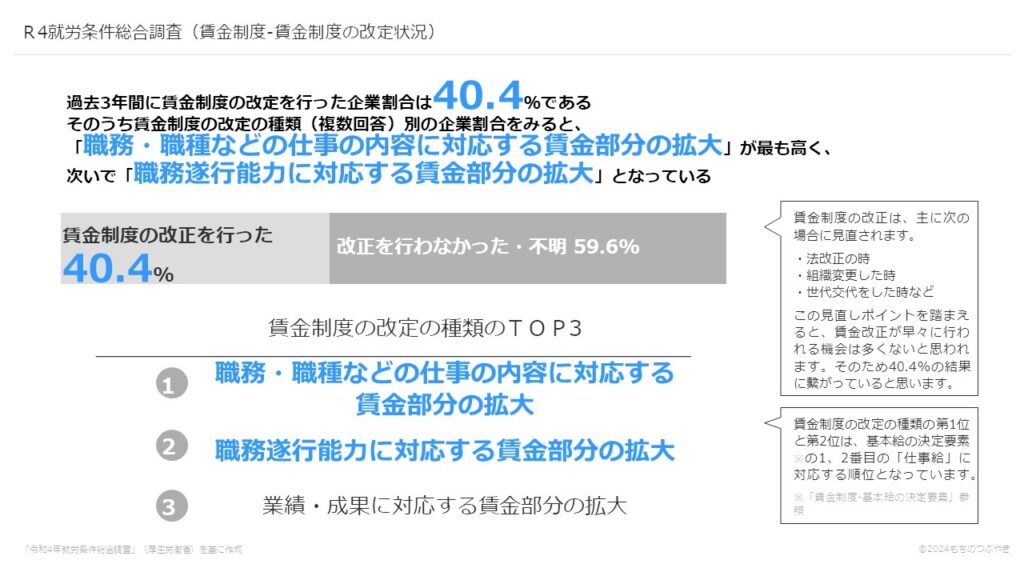

3. 賃金制度の改定状況

結果

過去3年間で賃金制度を改定した企業割合は「40.4%」でした。

賃金制度改定が行われる主なタイミング:

1.法改正

2.組織変更

3.世代交代

改定の種類としては、職務・職種や職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大が多い結果でした。

もう一度確認!

賃金制度を改定した企業割合は「40.4%」です。主に「仕事給」部分の拡大が多く見られます。

4. 賞与制度

- 結果

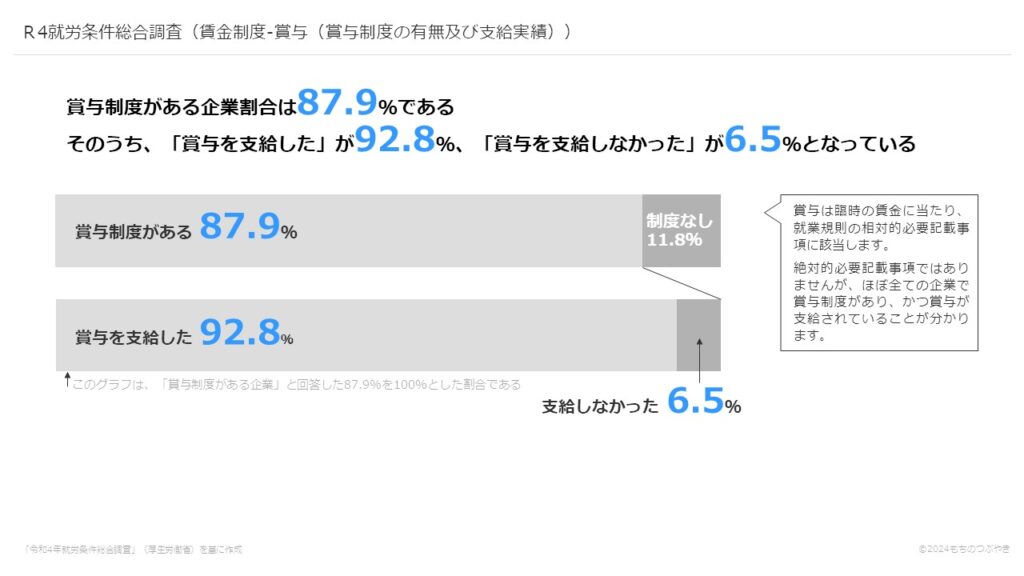

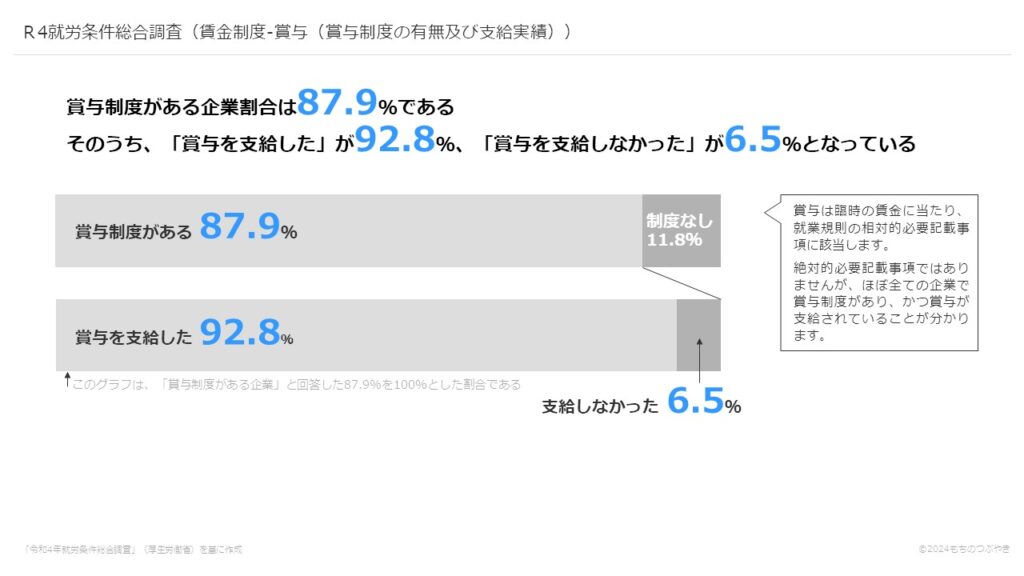

・賞与制度を導入している企業割合:87.9%

・賞与を支給した企業割合:92.8%

・賞与を支給しなかった企業割合:6.5%

賞与は「臨時の賃金」とされ、就業規則の相対的必要記載事項に該当します。

調査結果から、ほぼ全ての企業が賞与制度を持ち、支給を行っていることがわかります。

もう一度確認!

賞与制度がある企業は87.9%、そのうち賞与を支給した企業は「92.8%」です。

5. 賞与の算定方法

結果

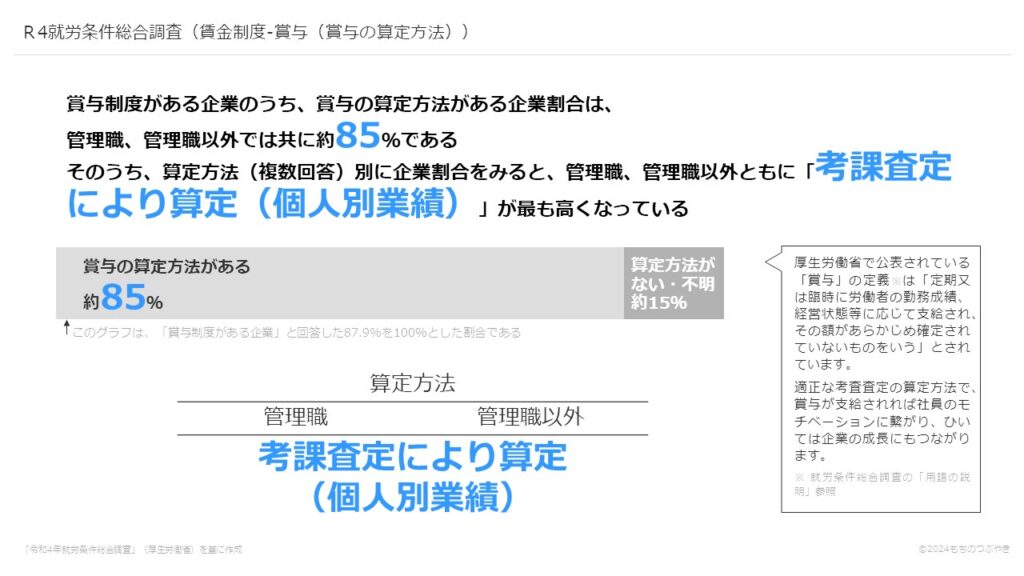

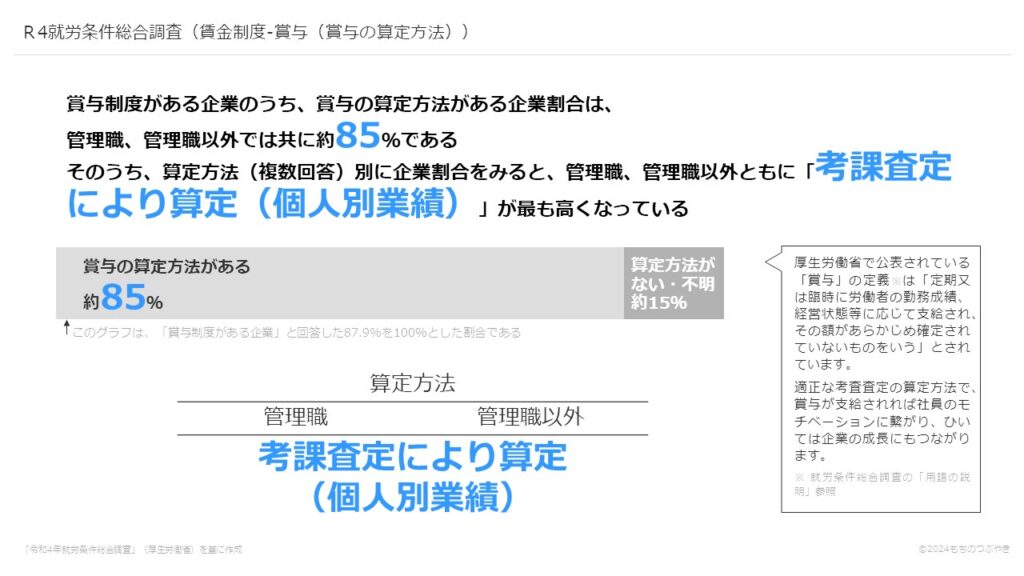

賞与制度がある企業のうち、算定方法が明確な企業割合は約「85%」でした。その中で、考課査定による算定が最も多い結果となりました。

考課査定による賞与算定は、従業員の勤務成績や企業業績を反映するものであり、適切に運用されれば社員のモチベーション向上につながります。

もう一度確認!

算定方法を明示している企業割合は約85%、考課査定が主流です。

データまとめ

- 基本給決定要素:職務・職種が最も多い

- 賃金制度改定:40.4%の企業が過去3年で実施

- 賞与制度:87.9%の企業が導入、92.8%が賞与支給

- 賞与算定方法:考課査定が主流

さくらもちの総括

令和4年度の「就労条件総合調査」は、社労士試験に役立つだけでなく、企業の賃金制度や従業員の待遇に関する貴重な情報を提供しています。特に基本給の決定要素や賞与制度に関するデータは、試験や実務に活用可能です。

引き続き、試験に役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひチェックしてくださいね!

- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎