【令和2年度版】就労条件総合調査(労働費用)を徹底解説!試験対策にも役立つ情報満載

こんにちは、さくらもちです!

社労士試験で培った経験を活かし、統計調査のポイントをわかりやすくお伝えします。

今回は、「令和2年度 就労条件総合調査」1の結果について、一緒に確認していきましょう!

なぜ令和2年度の調査結果が重要なのか?

社労士試験では、数年前の統計データが出題されることがあります。

例えば、令和5年度試験(一般常識・問1)では「令和3年度 雇用均等基本調査」に関する問題が登場しました。

試験対策のポイント

直近のデータだけでなく、少し前のデータも押さえておくことが重要!

そのため、今回のテーマである「令和2年度の調査結果」は試験対策に役立つ可能性が高いです。

【基本情報】令和5年度 就労条件総合調査の概要

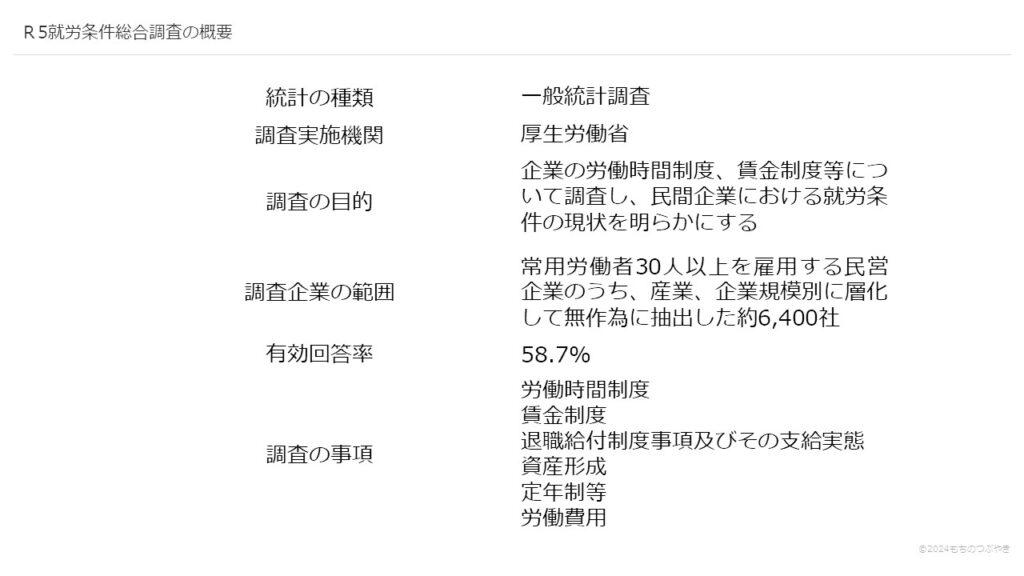

R5就労条件総合調査の概要

調査の基本を押さえましょう。令和5年度版ですが、重要な枠組みは同じです。

- 調査目的:民間企業の就労条件の実態把握

- 調査種類:一般統計調査

- 実施機関:厚生労働省

- 対象企業:常用労働者30人以上を雇用する民間企業(約6,400社を無作為抽出)

- 有効回答率:58.7%

【調査結果】令和2年度版の注目ポイント

1. 諸手当の割合(所定内賃金に占める割合)

- 結果:諸手当の割合は 14.9%。

さくらもち

さくらもち厚生労働省による諸手当の定義では、

諸手当は、基本給を補う目的で支給される賃金(例:通勤手当、住宅手当)。支給条件を満たす場合にのみ支給され、賞与等の算定基礎とはなりません。

✅ 試験対策ポイント

「諸手当の割合 14.9%」は要チェック!試験で問われる可能性があります。

2. 企業規模別の諸手当の割合

- 結果:規模が小さい企業ほど、諸手当の割合が高い傾向。

理由として

大企業:基本給が高め → 諸手当の比率が低い。

中小企業:基本給を補う形で諸手当が多い。

となっています。

✅ 試験で覚えるポイント

「中小企業は諸手当の割合が高い」という傾向を押さえておきましょう。

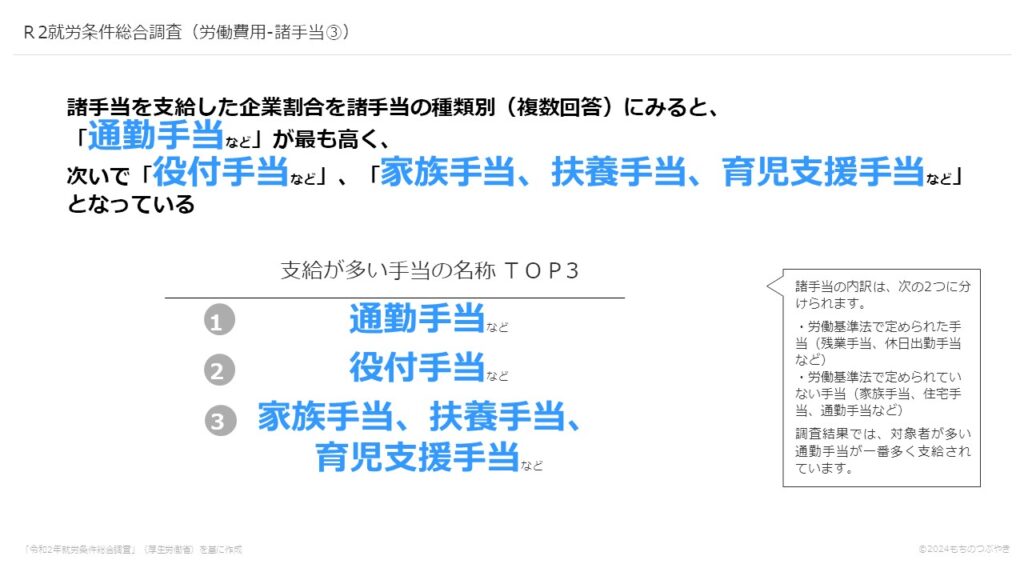

3. 諸手当の種類別支給割合

- 結果

・最も多い手当:通勤手当

・次いで多い手当:役付手当、家族手当

諸手当の種類には次の2つに分けられます。

法定手当:残業手当、休日出勤手当など

非法定手当:家族手当、住宅手当、通勤手当など

通勤手当が最多の理由は、通勤という条件を満たす従業員が多いからです。

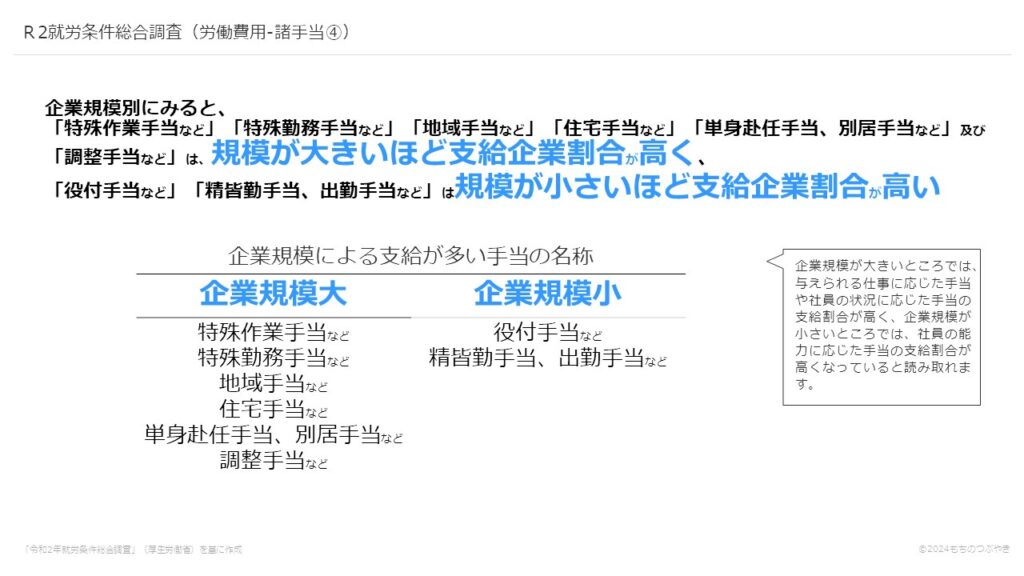

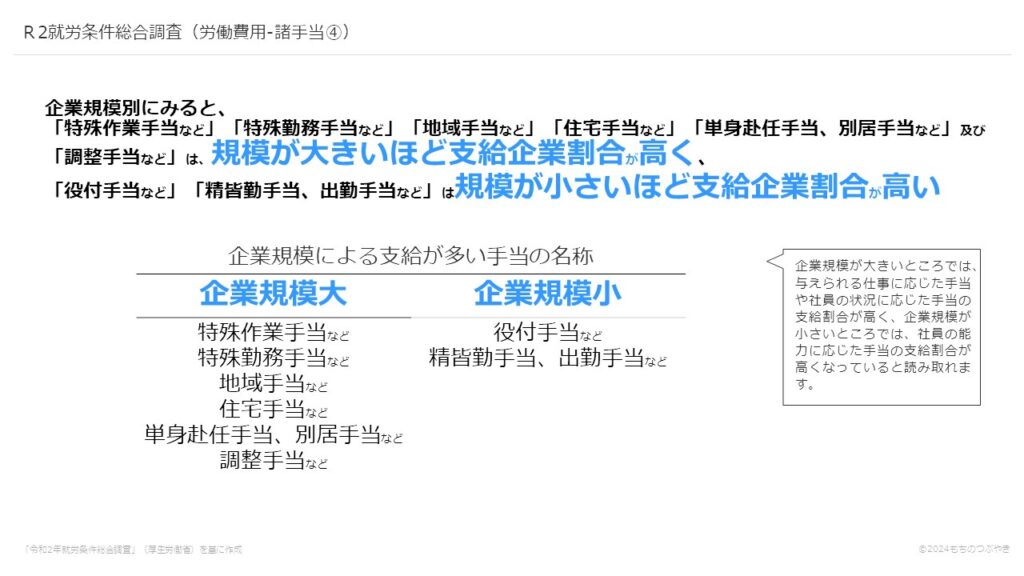

4. 企業規模別の諸手当支給割合

- 結果

・大企業で多い手当:特殊作業手当、住宅手当、単身赴任手当など

・中小企業で多い手当:役付手当、精皆勤手当、出勤手当など

傾向として

大企業:業務内容や社員の状況に応じた手当が多い。

中小企業:役職や勤務状況に応じた手当が多い。

とみてとれます。

【まとめ】試験対策に役立つポイント

令和2年度の調査結果を押さえるなら、この4点に注目!

- 諸手当の割合は14.9%

- 中小企業ほど諸手当の割合が高い

- 通勤手当が最も多く支給される手当

- 企業規模で異なる手当支給の傾向

これらを理解しておくことで、試験対策がより万全になります。

引き続き、重要データを効率よく学んでいきましょう!

- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎