令和元年度「就労条件総合調査」の調査事項解説(資産形成に関する調査)

こんにちは、さくらもちです!

社労士試験で頻出の統計調査について、わかりやすく解説していきます。今回は、令和元年度の「就労条件総合調査」資産形成に関する調査結果1について詳しく見ていきましょう。

なぜ令和元年度のデータが重要なのか?

社労士試験では、数年前の統計データが出題されることがあります。

例として、令和5年度の一般常識では令和3年度の雇用均等基本調査が出題されました。そのため、令和元年度の「就労条件総合調査」も試験対策として重要なデータです。

この記事では、資産形成に関連する以下の2つの調査結果を中心に解説します。

1.貯蓄制度の種類

2.住宅資金融資制度

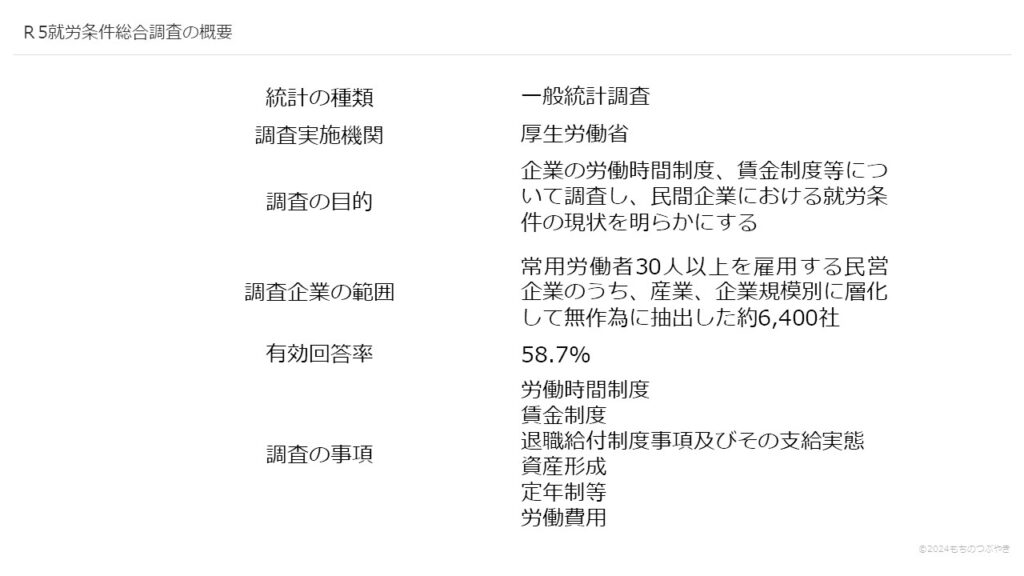

令和5年度「就労条件総合調査」の概要

まずは調査全体の概要を確認しましょう。

- 調査目的:民間企業における就労条件の現状を把握するため

- 調査種別:一般統計調査

- 実施機関:厚生労働省

- 対象企業:常用労働者30人以上を雇用する民間企業(約6,400社を無作為抽出)

- 有効回答率:58.7%

調査結果とポイント解説

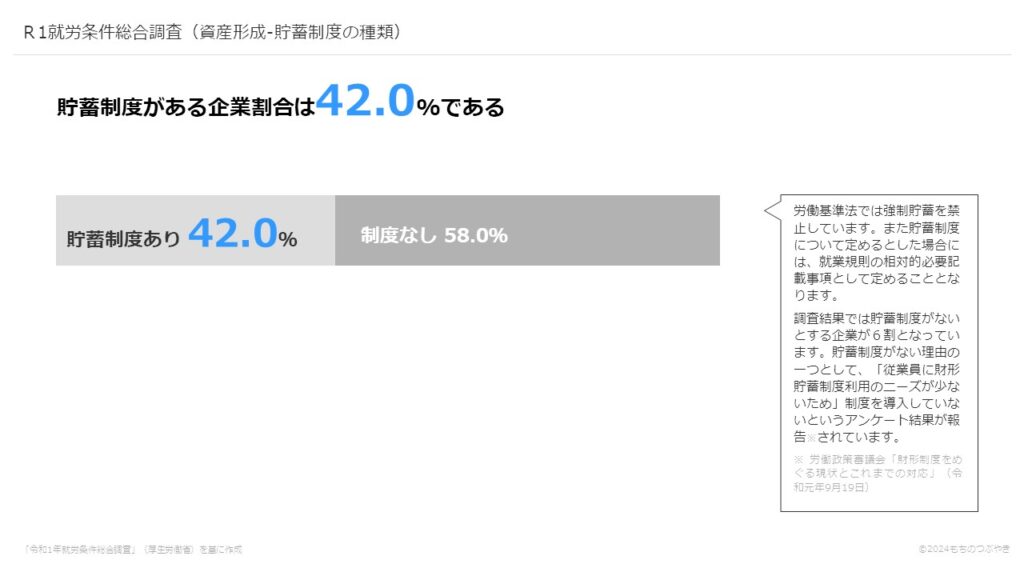

1. 貯蓄制度の種類

- 貯蓄制度がある企業割合:42.0%

さくらもち

さくらもち労働基準法では、強制貯蓄は禁止されています。

貯蓄制度を導入する場合、就業規則の相対的必要記載事項として規定する必要があります。

調査結果から見ると、約6割の企業が貯蓄制度を導入していません。その理由として、政府の資料によれば「従業員の利用ニーズが少ない」ことが挙げられています。

もう一度確認!

貯蓄制度がある企業の割合は「42.0%」です。

2. 住宅資金融資制度制度

- 住宅資金融資制度がある企業割合:3.6%

住宅資金融資制度も、就業規則の相対的必要記載事項として規定する必要があります。

貯蓄制度と同様に、ニーズの低さが導入しない理由の一つと考えられます。

もう一度確認!

住宅資金融資制度がある企業の割合は「3.6%」です。

データまとめ

- 貯蓄制度がある企業:42.0%

- 住宅資金融資制度がある企業:3.6%

どちらの制度も、従業員からの利用ニーズが低いことが制度導入を妨げている理由として挙げられます。

さくらもちの総括

令和元年度の「就労条件総合調査」のデータは、社労士試験対策に欠かせない重要な資料です。特に、貯蓄制度や住宅資金融資制度に関するデータは、企業の福利厚生制度の現状を把握するうえで有益です。

これらの統計データをしっかり理解して、試験や実務に役立てていきましょう!

さらに詳しい解説を知りたい方へ

他の統計データや社労士試験対策情報も順次更新予定です。ぜひチェックしてください!

- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎