目次

令和4年度「雇用均等基本調査」解説:母性健康管理制度の現状と課題

こんにちは、さくらもちです!

社労士試験で得た知識を活かし、令和4年度の雇用均等基本調査1について詳しく解説します。この調査の中でも注目の「母性健康管理制度」について、ポイントを押さえてわかりやすくご紹介します!

雇用均等基本調査とは?

厚生労働省が実施するこの調査は、男女雇用機会均等法に基づく雇用管理の実態を明らかにし、政策の方向性を検討するための基礎データ収集を目的としています。

主な概要は以下の通りです:

- 対象:常用労働者5人以上を雇用する民間企業

- 抽出方法:無作為に約6,300社

- 回答率:53.0%

今回の調査では、企業がどの程度「母性健康管理制度」を整備しているかが注目されました。

調査結果:母性健康管理制度の規定状況

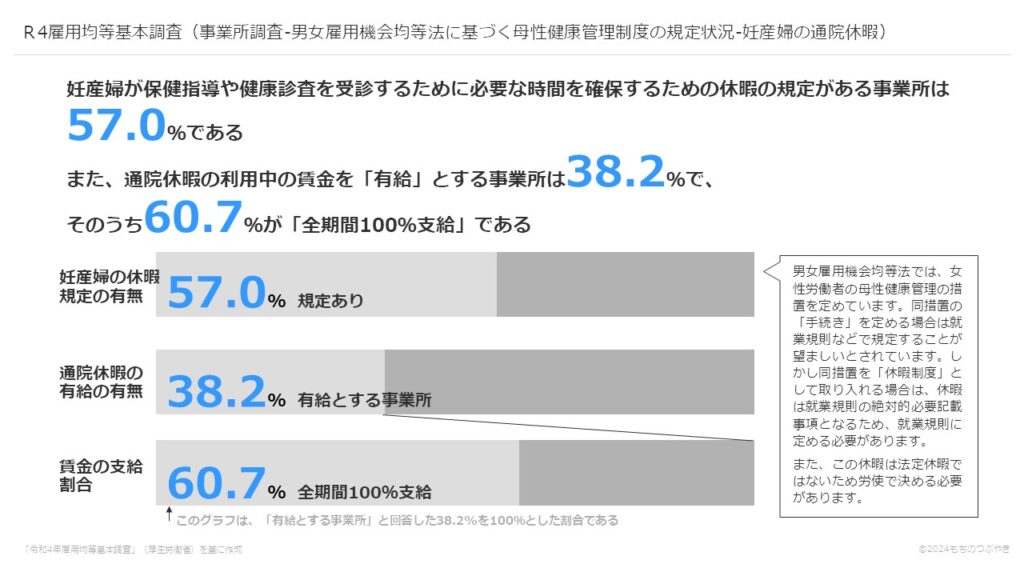

妊産婦の通院休暇

妊婦が健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保する休暇について:

- 規定がある事業所:57.0%

- 有給で提供する事業所:38.2%

そのうち、100%賃金を支給する事業所:60.7%

さくらもち

さくらもちこの休暇は法定休暇ではないため、導入する場合は労使協議が必要です。また、休暇制度として導入する場合は、就業規則に明記する必要があります。

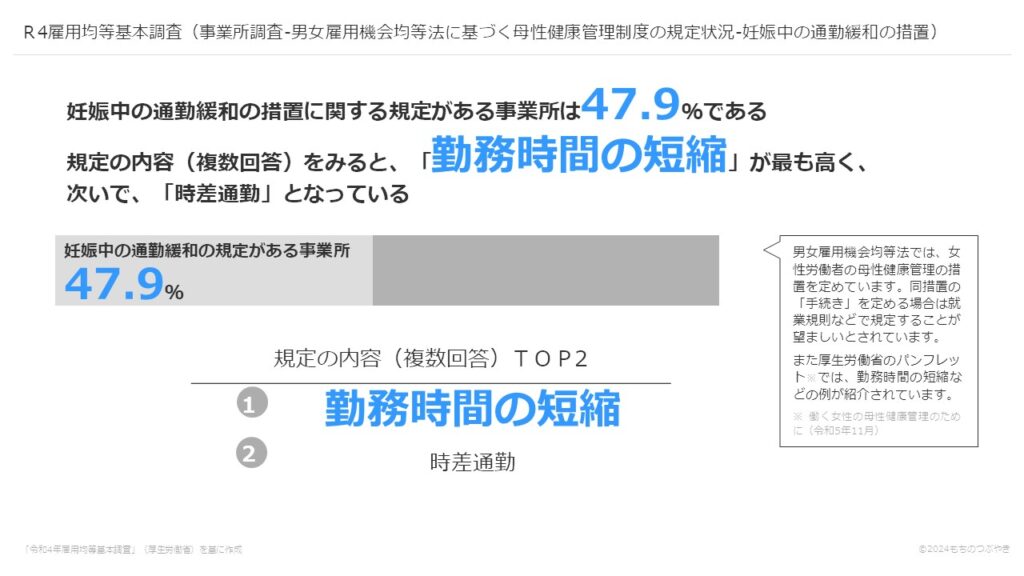

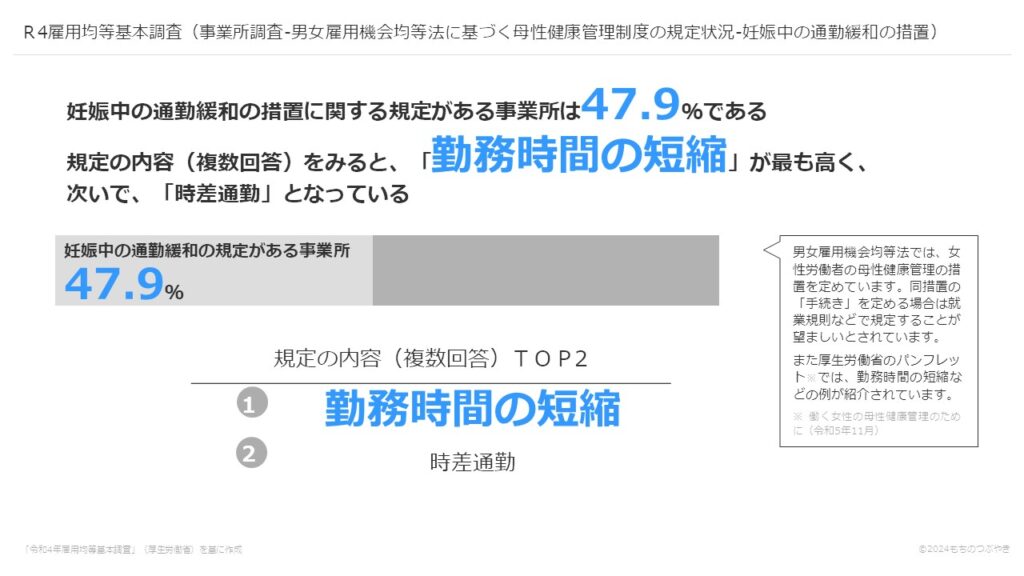

妊娠中の通勤緩和措置

妊婦が通勤を負担なく行えるようにする措置について:

- 規定がある事業所:47.9%

- 内容の内訳:

・勤務時間の短縮が最多

・次いで時差通勤

厚労省のガイドラインには、通勤緩和措置として勤務時間調整や時差通勤の具体例が挙げられています。制度を明確にすることで、従業員が利用しやすくなります。

妊娠中の休憩に関する措置

通常の休憩時間とは別に妊婦が休養や軽食を取れるようにする措置について:

- 規定がある事業所:49.0%

この措置は、就業規則に必ず記載する必要はありませんが、規定があると従業員にとって安心材料となります。

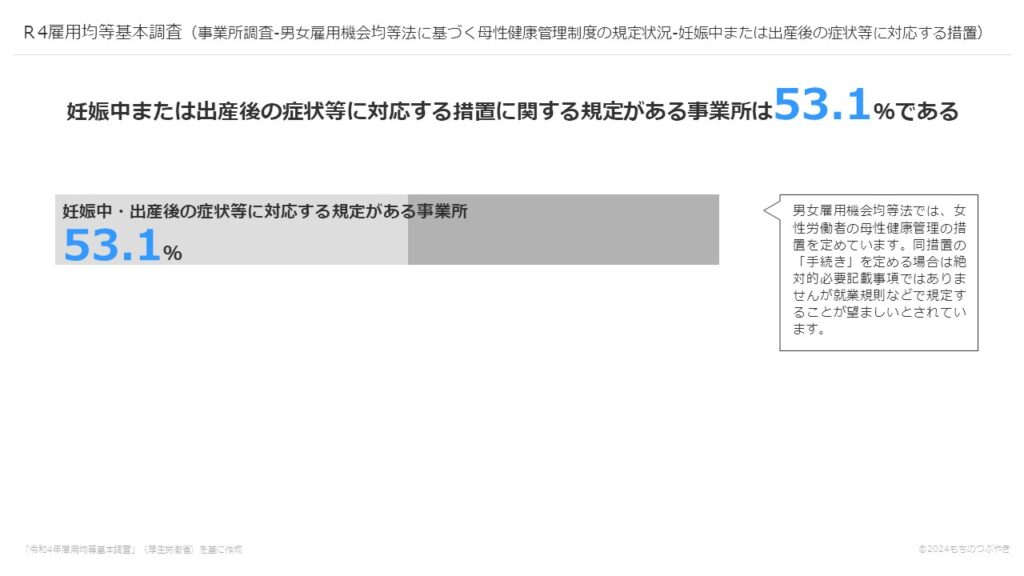

妊娠中・出産後の症状への対応措置

妊娠中や出産後の体調不良に対応する措置について:

- 規定がある事業所:53.1%

妊産婦が働きやすい環境を整えるには、こうした規定を設けることが重要です。

まとめ:母性健康管理制度の普及率と課題

今回の調査では、母性健康管理制度に関する規定が整備されている事業所は約半数程度にとどまりました。

- 妊産婦の通院休暇や通勤緩和措置は、多くの企業でまだ十分に普及していないのが現状です。

- 制度を明文化することで、従業員の利用促進や職場環境の改善につながります。

企業は、男女雇用機会均等法に基づき、働きやすい環境を整備することが求められています。

今後も、統計データをもとに役立つ情報を発信していきます!さくらもちでした🌸

関連キーワード

- 雇用均等基本調査

- 雇用均等基本調査

- 男女雇用機会均等法

- 母性健康管理制度

- 妊産婦の通院休暇

- 妊娠中の通勤緩和

- 職場の働きやすさ

- 「雇用均等基本調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf)を加工して作成 ↩︎