【令和6年版】就労条件総合調査の概要と結果解説(労働時間制度の種類)

こんにちは!さくらもちです。

社労士試験の経験を活かし、一般常識に含まれる統計調査を分かりやすくお届けします。今回は令和6年12月25日に公表された「就労条件総合調査」1より、労働時間制度に関するポイントを解説します。

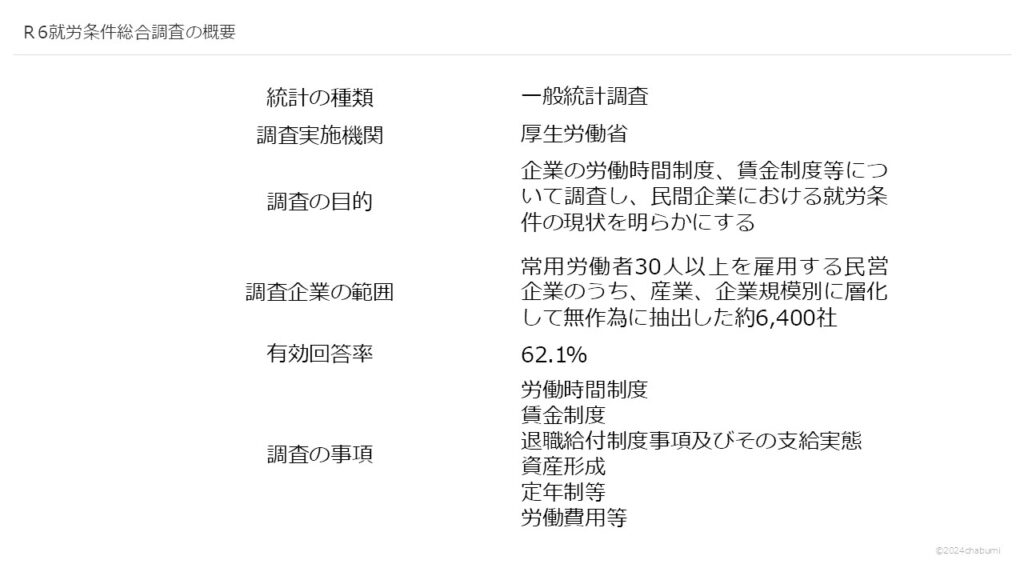

就労条件総合調査の概要

就労条件総合調査は、民間企業の就労条件を把握するための統計調査で、厚生労働省が実施しています。調査対象は、常用労働者30人以上の民営企業から無作為抽出した約6,400社で、有効回答率は62.1%でした。

労働時間制度の採用状況

特別休暇制度(企業割合)

- 特別休暇制度を導入している企業割合:59.9%

・最も多いのは「夏季休暇」。

さくらもち

さくらもち特別休暇は、法律で企業に付与が義務付けられている「法定休暇」とは異なり、企業が任意で設ける「法定外休暇」に分類されます。

法定休暇には、年次有給休暇や産前産後休業など、労働基準法等で定められた休暇が含まれます。

一方、夏季休暇やボランティア休暇のような法定外休暇は、法令上の義務はなく、企業が就業規則などで定めることで制度化されます。

試験対策としては、「法定休暇」と「法定外休暇」の違いを整理しておくと安心です。

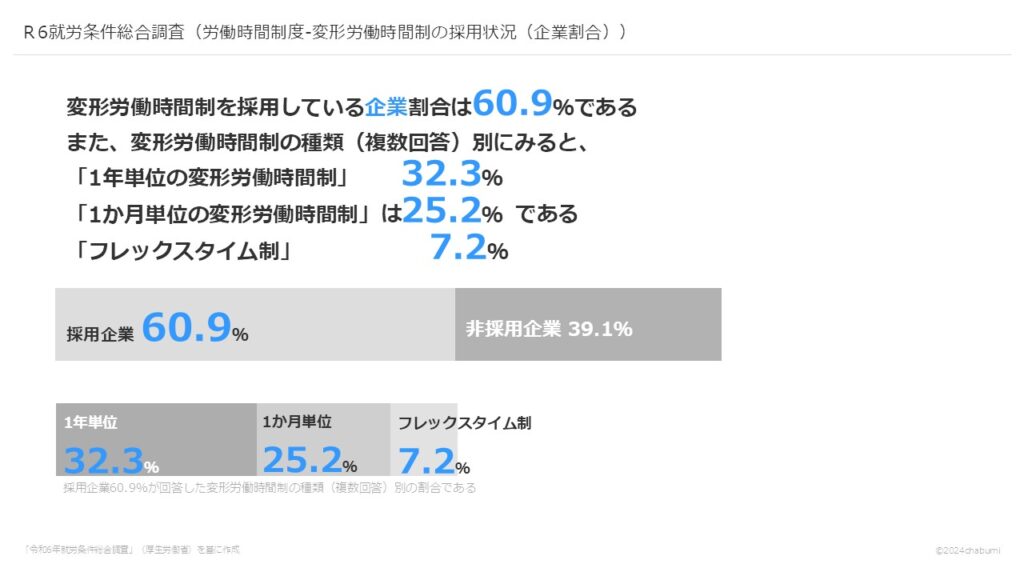

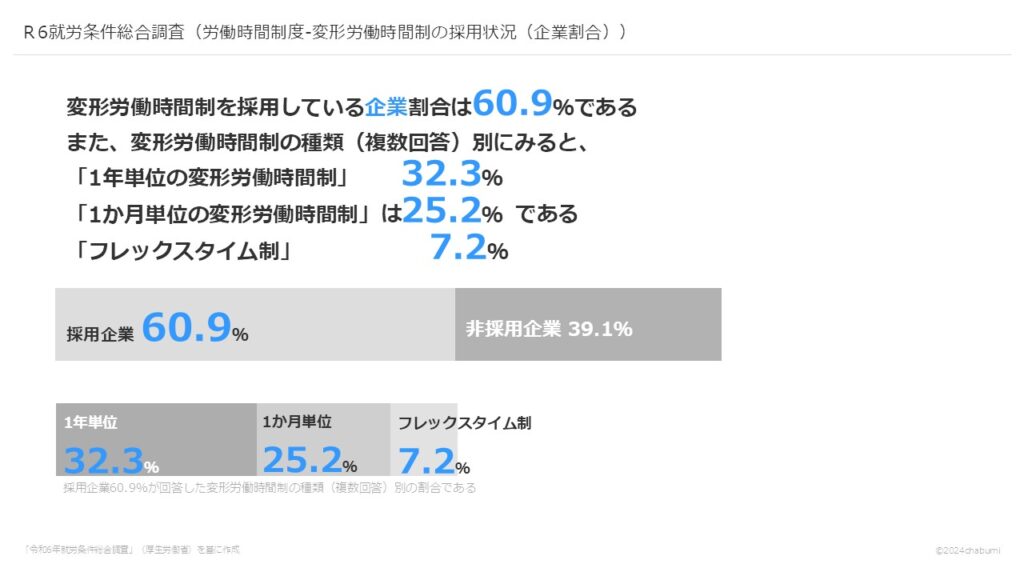

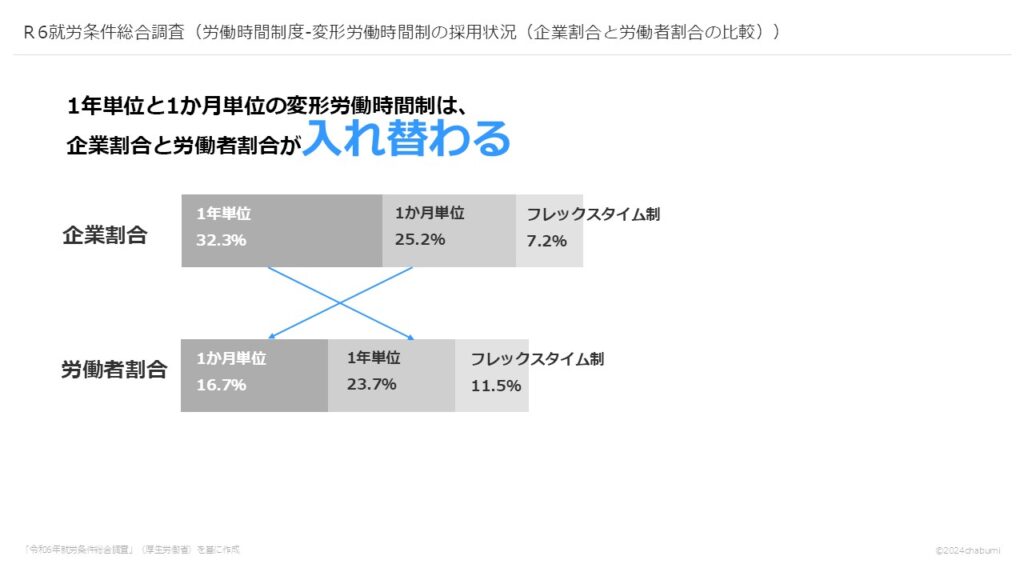

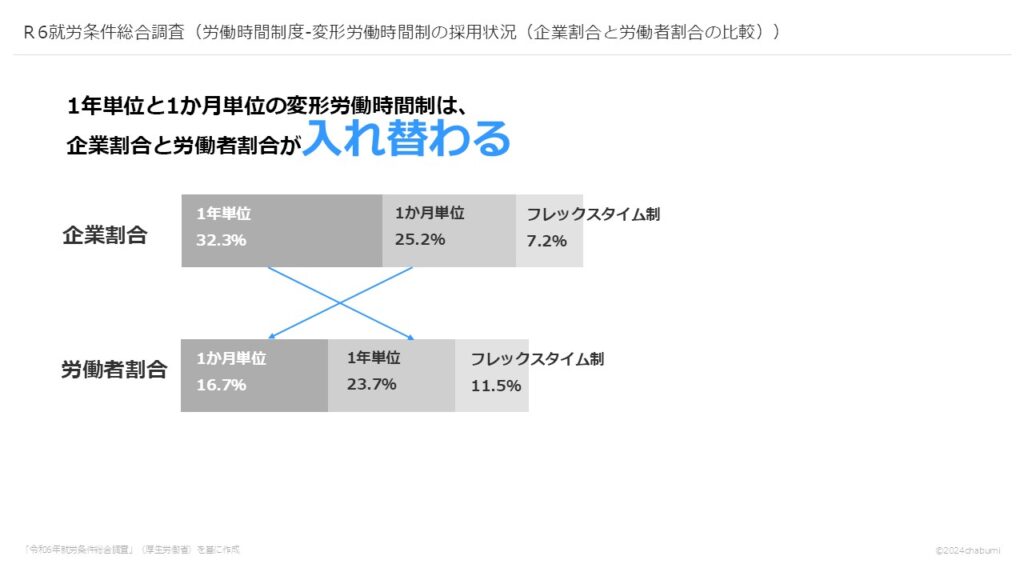

変形労働時間制(企業割合)

- 採用企業割合:60.9%

・1年単位:32.3%

・1か月単位:25.2%

・フレックスタイム制:7.2%

就労条件総合調査によると、企業の約6割(正確には60.9%)が何らかの形で変形労働時間制を採用しています。

特に「1年単位」や「1か月単位」の変形労働時間制は、業務量に季節性や月次の波がある職種で導入される傾向があります。

試験対策としては、制度の種類ごとの特徴と、導入企業割合の違いを整理しておくと安心です。

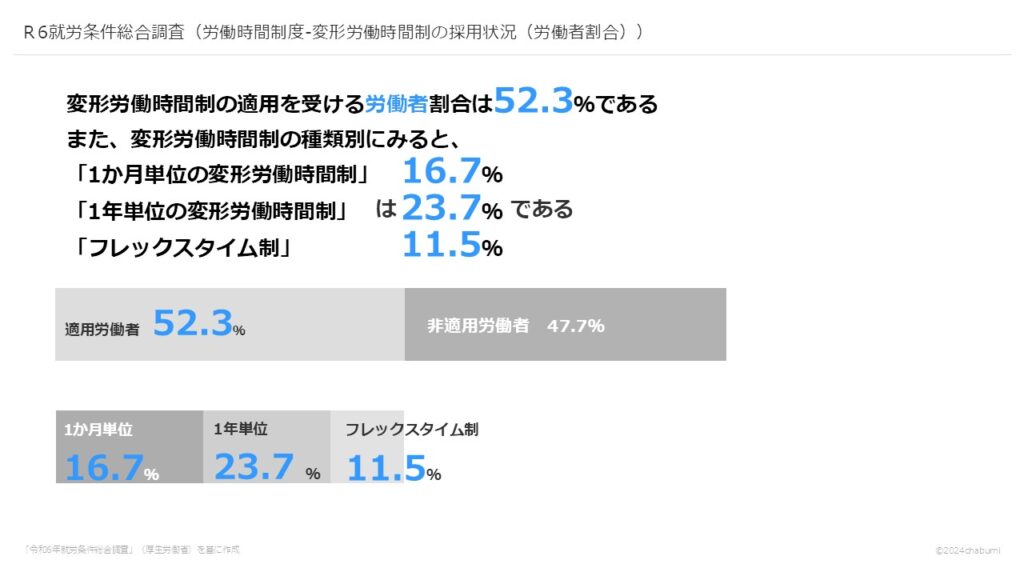

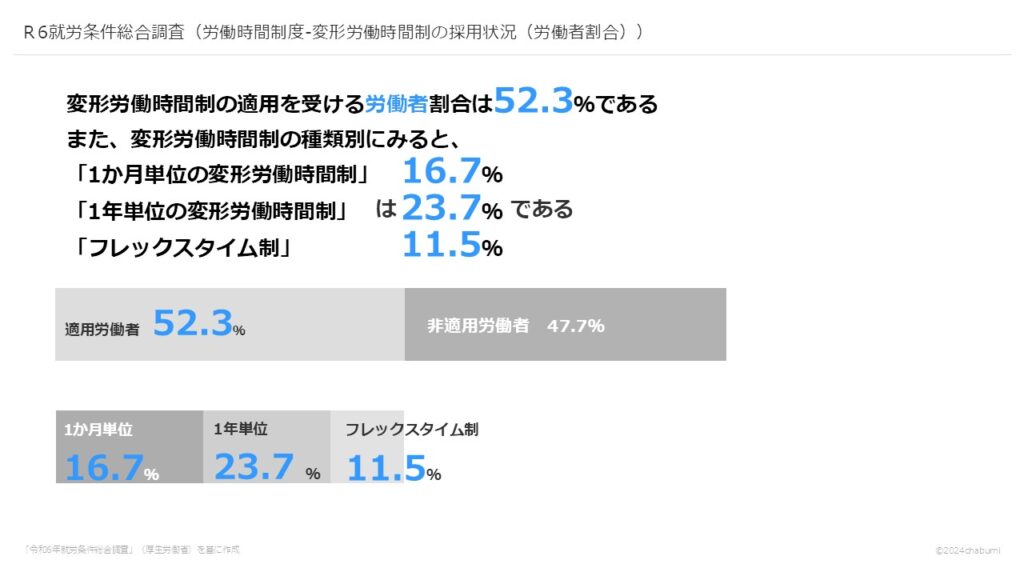

変形労働時間制(労働者割合)

- 適用労働者割合:52.3%

・1か月単位:16.7%

・1年単位:23.7%

・フレックスタイム制:11.5%

令和6年版の就労条件総合調査によると、変形労働時間制が適用されている労働者の割合は全体の約5割(正確には52.3%)となっています。

制度別では、1年単位が23.7%、1か月単位が16.7%、フレックスタイム制が11.5%と、それぞれの業務特性に応じた導入が進んでいることが分かります。

試験対策では、「企業の採用割合」と「労働者への適用割合」の違いを整理しておくと安心です。

変形労働時間制(企業割合と労働者割合の比較)

制度別の導入背景を整理してみましょう

労働時間制度は、企業の業務特性や職種構成によって導入の傾向が異なります。統計結果と実務の背景を照らし合わせながら、制度ごとの導入理由を確認しておくと、社労士試験でも安心です。

1年単位の変形労働時間制

年間を通じて業務量に繁閑がある職種に向いています。

例:建設業、製造業、人事部など

年度単位で業務計画を立てる企業では、繁忙期に労働時間を長めに設定し、閑散期に短縮することで、年間の労働時間を調整できます。

特に人事部は多くの企業に存在するため、制度の採用企業割合が高くなっています。

1か月単位の変形労働時間制

月ごとの業務波に対応しやすい制度です。

例:経理職、医療機関、運送業、介護職など

月末・月初に業務が集中する経理や、曜日・時間帯によって患者数が変動する医療・介護現場などで導入が進んでいます。

経理業務は外注される場合もありますが、社内に配置されている企業も多く、労働者への適用割合は高めです。

フレックスタイム制

業務の進行や完了を個人の裁量で調整できる職種に適しています。

例:WEBデザイナー、プログラマー、研究職など

業務の成果が時間ではなくアウトプットで評価される職種では、始業・終業時刻を柔軟に設定できるフレックス制が有効です。

ただし、これらの職種はすべての企業に配置されているわけではないため、採用企業割合は低めです。

補足ポイント

制度の「採用企業割合」と「適用労働者割合」は必ずしも一致しません。 企業が制度を導入していても、全従業員が対象になるわけではないため、統計では順序が入れ替わることがあります。

具体的には、労働者への適用割合では「1か月単位 → 1年単位 → フレックスタイム制」の順になっている点に注意です。

みなし労働時間制(企業割合)

- 採用企業割合:15.3%

・事業場外みなし労働時間制:13.3%

・専門業務型裁量労働制:2.2%

・企画業務型裁量労働制:1.0%

みなし労働時間制は、業務の実態にかかわらず一定時間働いたものとみなす制度であるため、労働時間の管理が難しく、長時間労働につながる懸念があります。

そのため、労働基準法では制度ごとに厳格な導入要件が定められており、特に専門業務型や企画業務型裁量労働制では、労使協定や労使委員会の決議が必要です。

また、対象となる職務が限定されている点も特徴で、変形労働時間制のように幅広い職種に適用できる制度とは異なります。

こうした背景から、令和6年版の調査では、みなし労働時間制を採用している企業の割合は約15%と比較的低い水準にとどまっています。

試験対策では、制度ごとの導入要件と対象職務の違いを整理しておくと安心です。

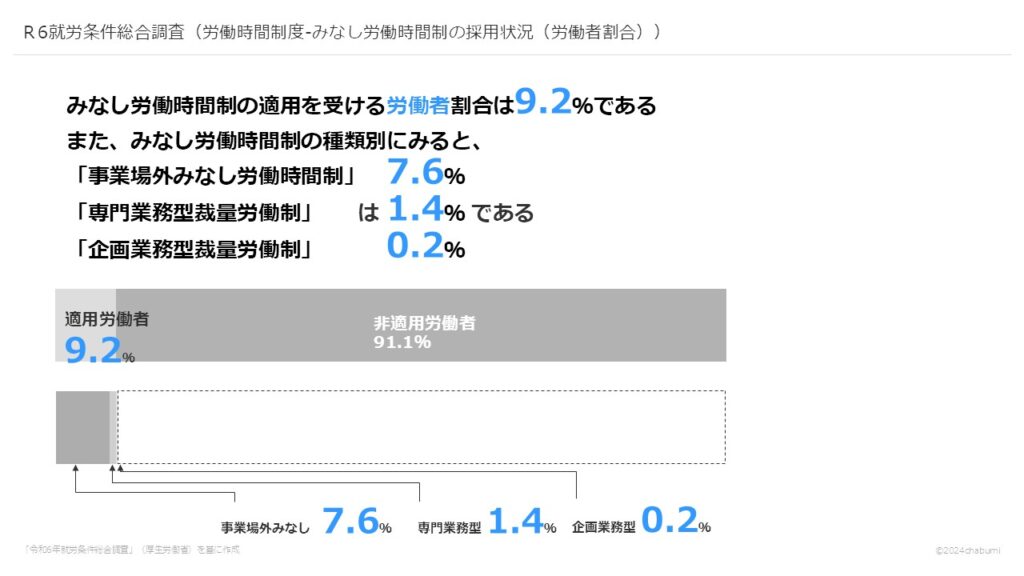

みなし労働時間制(労働者割合)

- 適用労働者割合:9.2%

・事業場外みなし労働時間制:7.6%

・専門業務型裁量労働制:1.4%

・企画業務型裁量労働制:0.2%

みなし労働時間制は、業務の実態にかかわらず所定の時間を働いたものとみなす制度であるため、労働時間の管理が難しく、長時間労働につながる懸念があります。

そのため、労働基準法では制度ごとに厳格な導入要件が定められており、特に専門業務型や企画業務型裁量労働制では、労使協定や労使委員会での決議が必要です。

また、対象となる職務が限定されている点も特徴で、変形労働時間制のように幅広い職種に適用できる制度とは異なります。

こうした背景から、令和6年版の調査では、みなし労働時間制を採用している企業の割合は15.3%、適用されている労働者の割合は9.2%と、いずれも比較的低い水準にとどまっています。

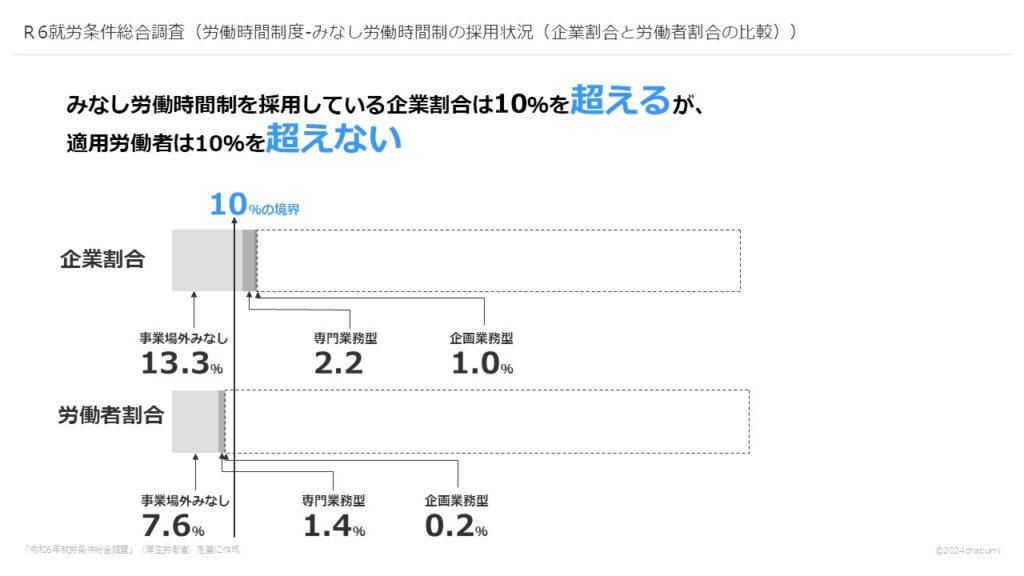

みなし労働時間制(企業割合と労働者割合の比較)

みなし労働時間制は、業務の実態にかかわらず一定時間働いたものとみなす制度であり、労働時間の管理が難しくなることから、長時間労働につながる懸念も指摘されています。 そのため、労働基準法では制度ごとに導入要件が厳しく定められています。

制度別の要件は以下の通りです:

事業場外みなし労働時間制:労使協定の締結は義務ではありません。

ただし、協定がある場合は、その協定で定めた時間が「通常必要とされる時間」として扱われます。

専門業務型裁量労働制:労使協定の締結が必要です。

対象業務も法令で限定されています。

企画業務型裁量労働制:労使委員会での決議が必要となり、導入にはさらに高いハードルがあります。

要件の厳しさについては、①労使協定の義務なし → ②労使協定あり → ③労使委員会での決議あり、という順に重くなると考えられます。

実際、令和6年版の調査結果でもこの傾向が見られ、企業の採用割合および労働者の適用割合は、事業場外 → 専門業務型 → 企画業務型の順に少なくなっています。

試験対策では、制度ごとの導入要件と対象業務の違いを整理しておくと安心です。

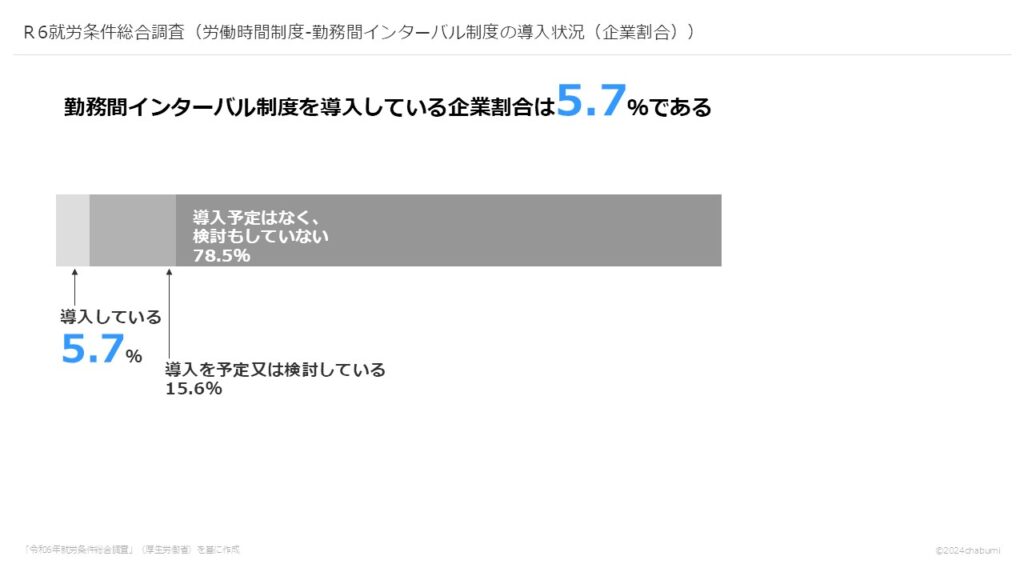

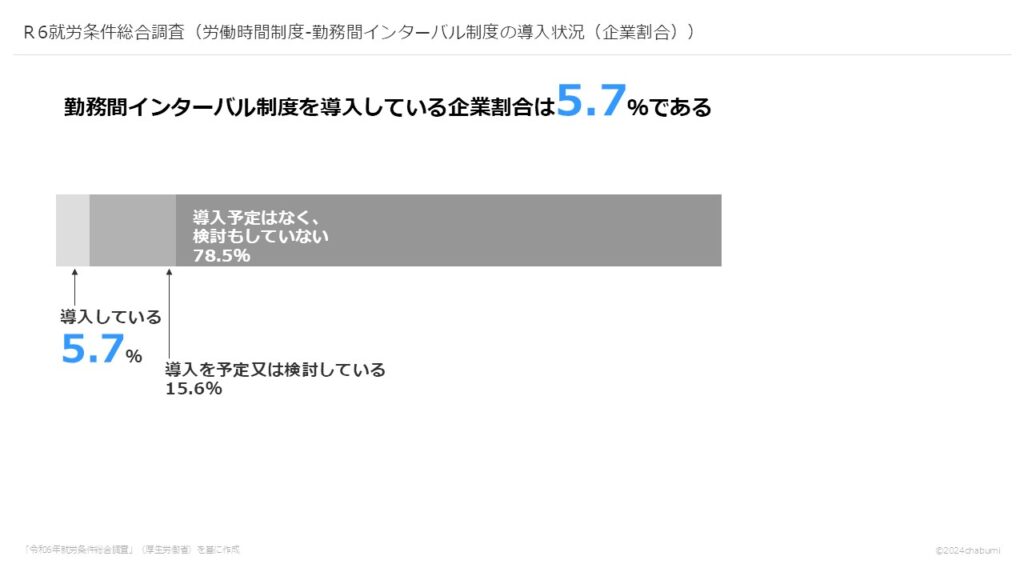

勤務間インターバル制度(企業割合)

- 導入企業割合:5.7%

勤務間インターバル制度は、労働時間等設定改善法に基づく「努力義務」とされており、企業に対して導入が義務付けられているわけではありません。

この制度は、終業時刻から翌日の始業時刻までに一定の休息時間を確保することで、過重労働の防止や健康保持を図ることを目的としています。 ただし、制度の導入には業務フローの見直しやシフト調整が必要となるため、実際の導入率は限定的で、令和6年版の調査では導入企業割合は5.7%にとどまっています。

試験対策では、「努力義務であること」と「導入率が低い背景」をセットで押さえておくと安心です。

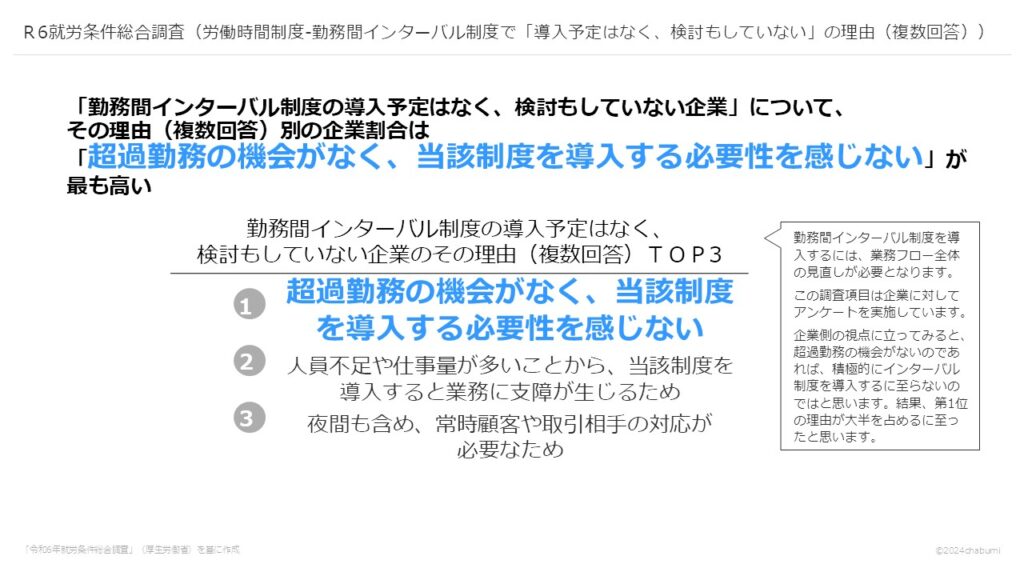

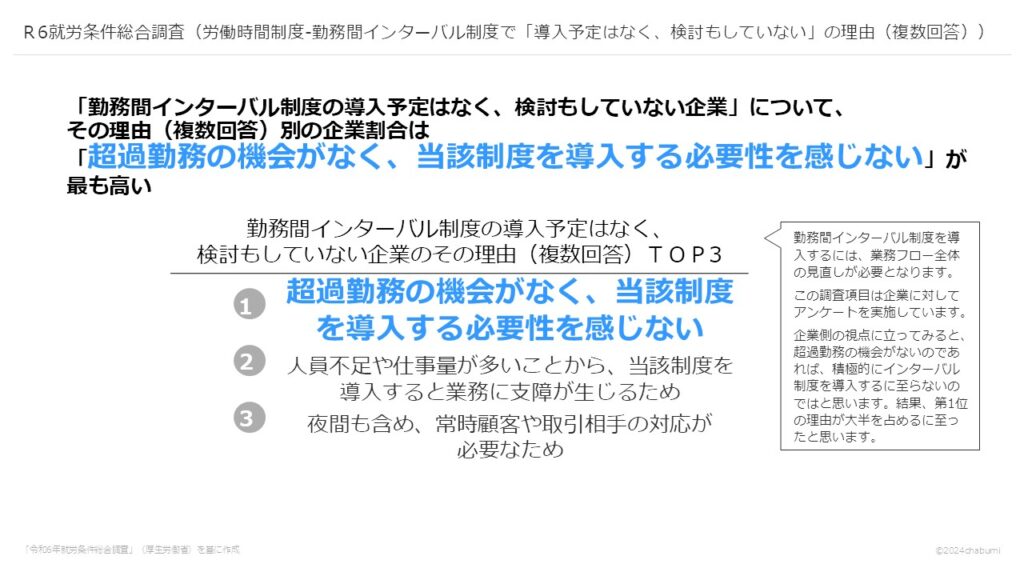

勤務間インターバル制度(導入予定がない理由)

- 超過勤務の必要がないためが最多。

勤務間インターバル制度は、終業から次の始業までに一定の休息時間を確保することで、労働者の健康保持や過重労働の防止を図る制度です。

ただし、制度を導入するには、業務フロー全体の見直しやシフト調整が必要となるため、企業にとっては一定のハードルがあります。

今回の調査は企業側へのアンケート形式で実施されており、導入していない理由として最も多かったのは「超過勤務の必要がないため」でした。 企業側の視点に立つと、そもそも長時間労働が発生していない場合、インターバル制度の導入を優先する動機が生まれにくいのも自然な流れかもしれません。

試験対策では、「制度の目的」「導入の難しさ」「導入率が低い背景」をセットで整理しておくと安心です。

まとめ

- 変形労働時間制は6割の企業で採用されていますが、みなし労働時間制や勤務間インターバル制度は導入企業割合が低いです。

- 職種や業種によって採用割合が異なるため、適用対象を理解することが重要です。

社労士試験対策に役立つ統計解説を今後も発信していきます!

お気軽にご質問やリクエストをお寄せください♪

- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎